[/S. 55:] Für viele junge Menschen wird der Eintritt in die Arbeitswelt häufig zu einem Fehlstart, wenn sich zeigt, dass die Berufsrealität eine ganz andere ist, als ursprünglich erwartet. Die Zahl der Vertragslösungen liegt, trotz knapper Lehrstellen, nach wie vor auf einem hohen Niveau. Nachdem zwischen 1994 und 1997 eine leicht abnehmende Tendenz erkennbar war, ist 1998 wieder ein leichter Anstieg bei den Vertragslösungen zu beobachten. Vorzeitig gelöst wurden 1998 insgesamt 134.683 Ausbildungsverträge, das sind 22,6 Prozent. Bundesweit wird damit knapp jeder vierte Ausbildungsvertrag wieder gelöst. Knapp die Hälfte der Vertragslösungen findet im ersten Ausbildungsjahr statt; davon wiederum gut die Hälfte bereits in der Probezeit.

Besonders groß ist die Rate der Vertragsauflösungen im Handwerk mit 28 Prozent und bei den Freien Berufen mit 27 Prozent. Eine auffallend hohe Ausbildungszufriedenheit scheint im öffentlichen Dienst vorzuliegen. Hier haben nur 6,5 Prozent der Auszubildenden ihre Lehre vorzeitig beendet.

Die Spannweite der Vertragslösungen zwischen den einzelnen Bundesländern ist ebenfalls erheblich. Sie reicht von hohen Lösungsraten mit knapp 30 % in den Ländern Bremen (28 %) und Berlin (27 %) bis unter 20 % in den Ländern Bayern (18 %), Sachsen und Baden-Württemberg (jeweils 19 %).

|

| Ausbildungsbereiche |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

| Industrie und Hande |

21,3 |

20,2 |

19,4 |

18,1 |

18,7 |

| Handwerk |

29,9 |

29,2 |

26,7 |

26,3 |

27,9 |

| Öffentlicher Dienst |

7,1 |

7,5 |

6,3 |

6,8 |

6,5 |

| Landwirtschaft |

24,5 |

24,2 |

23,1 |

22,3 |

23,0 |

| Freie Berufe |

29,1 |

28,6 |

25,5 |

25,8 |

26,8 |

| Sonstige Hauswirtschaft, Seeschifffahrt |

22,6 |

27,9 |

23,0 |

22,0 |

22,1 |

| Alle Bereiche |

24,7 |

24,2 |

22,6 |

21,8 |

22,6 |

Der, wenn auch nur leichte, Anstieg bei den vorzeitigen Vertragslösungen ist um so bedauerlicher als nach einer Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung [1] sich die Chancen für Vertragslöser im Vergleich zu früher deutlich verschlechtert haben (Alex u. a. 1997). So ist der Anteil der Ausbildungswechsler, d. h. Auszubildende, die nach der Vertragslösung wieder eine neue Ausbildung aufnehmen, merklich zurückgegangen (von 46 % 1990 auf 39 % 1995/96). Im [/S. 56:] Gegenzug hat sich der Anteil der Abbrecher, die im Anschluss arbeitslos waren bzw. Gelegenheitsjobs ausübten, erheblich ausgeweitet (von 20 % 1990 auf 37 % 1995/96). Damit zeichnet sich ab, dass der Abbruch einer Ausbildung für die Jugendlichen derzeit häufig zu einem endgültigen Herausfallen aus dem beruflichen Bildungssystem führt, mit den meist negativen Folgen einer beruflichen Perspektive als An- und Ungelernter (Puhlmann 1994).

In diesem Zusammenhang ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass eine vorzeitige Vertragslösung nicht immer eine Katastrophe bedeuten muss. In vielen Fällen ist sie eine sinnvolle berufliche Umorientierung, insbesondere wenn der Beruf/ Betrieb nicht den Vorstellungen oder den Ansprüchen an die Qualität der Ausbildung entspricht (Grieger/ Hensge 1992). Vertragslösungen vor diesem Hintergrund sind häufig mit einem Betriebs- und/ oder Berufswechsel bzw. mit einem Übergang in andere Bildungswege verbunden. Dennoch ist auch hier in den meisten Fällen ein Einschnitt in den beruflichen Lebensweg der betroffenen Jugendlichen zu verzeichnen. Ausbildungsabbrüche beruhen selten auf Ad-hoc-Entscheidungen. In der Regel sind sie der Schlusspunkt eines länger andauernden Prozesses, der häufig mit negativen Erfahrungen, Konflikten und Problemen, sowohl für den Jugendlichen aber auch für den Betrieb, verbunden ist (Hensge 1984).

Das Abbruchgeschehen ist aus der Sicht der Auszubildenden im Allgemeinen gekennzeichnet durch ein ganzes Bündel von teilweise mit einander verbundenen Gründen (Fassmann 1998). Nach bislang durchgeführten Studien über die Ursachen von Ausbildungsabbruch lassen sich vor allem Probleme im sozialen Kontext, insbesondere dem Verhältnis zu den Ausbildern und Kollegen, in betriebsstrukturellen Aspekten der Ausbildung sowie in einer falschen Berufswahl festmachen (vgl. Grieger 1981 und Hensge 1987). Ein Teil dieser Gründe könnte durch bessere Vorabinformationen über den Ausbildungsberuf und die anfallenden Tätigkeiten, durch größeres Engagement und Kompromissbereitschaft sowohl aufseiten der Auszubildenden und der Betriebe vermieden werden.

Die vorliegende Analyse setzt nicht erst beim Ausbildungsabbruch an, sondern fragt Auszubildende, ob sie einen Abbruch ihrer derzeitigen Ausbildung in Erwägung ziehen und welche Gründe sie zu dieser Überlegung veranlassen. Da betriebsbedingte Ursachen in erheblichem Maße zu den Vertragslösungen führen, gilt das besondere Augenmerk den aktuellen betrieblichen Ausbildungsgegebenheiten, wie sie von den Jugendlichen eingeschätzt und erfahren werden. Dadurch können weitere Hinweise gewonnen werden, welche Ereignisse und Faktoren in der Ausbildung die Gefahr eines Abbruchs in sich bergen. Grundlage hierfür sind Ergebnisse des Forschungsprojektes "Ausbildung aus der Sicht der Auszubildenden". [/S. 57:]

Zum Zeitpunkt der Befragung dachte jede(r) 10. Auszubildende ernsthaft daran, die Ausbildung abzubrechen. Das ist, gemessen an den oben dargestellten tatsächlichen Lösungsraten, eine deutlich geringere Quote. Diese Abweichungen lassen sich vor allem durch die unterschiedlichen Erfassungsmethoden erklären. Während in der Statistik die Abbrecher kumulativ über den Zeitraum eines Jahres erfasst werden, handelt es sich bei der Befragung der Auszubildenden um eine Querschnittsbefragung mit einem festen Befragungszeitpunkt. Auszubildende, die der Ausbildung bereits den Rücken gekehrt haben, tauchen in der Untersuchungspopulation nicht mehr auf, es sei denn, sie haben eine neue Ausbildung begonnen.

Ähnlich wie in der Vertragslösungsstatistik sinkt auch bei den befragten Auszubildenden im Laufe der Ausbildung die Neigung zum Ausbildungsabbruch: Während im ersten Ausbildungsjahr noch 13 Prozent ernsthaft darüber nachdenken, sind es im dritten und vierten Ausbildungsjahr nur noch sieben Prozent. Hierbei handelt es sich um einen Selektions- bzw. Optimierungsprozess. Jugendliche, die es bis zum dritten bzw. vierten Ausbildungsjahr gebracht haben, dürften ihre Lehre nicht ohne weiteres vorzeitig beenden, selbst wenn die Ausbildung nicht immer ideal ist oder nach ihren Vorstellungen verläuft. Vielmehr versuchen sie das bisher "Geleistete" durch einen Abschluss zu belegen. Es sei denn, die betrieblichen Bedingungen sind nicht mehr tragbar, der Ausbildungserfolg ist sowieso in Frage gestellt oder private Probleme zwingen dazu. Jugendliche im ersten Lehrjahr, insbesondere in der Probezeit, haben dagegen noch nicht so viel investiert. Sie sind eher bereit, wenn ihnen die Ausbildung nicht gefällt, dies zu korrigieren und sich möglichst rasch beruflich neu zu orientieren, insbesondere wenn sich bessere Alternativen ergeben. Denn mit der Ausbildung werden wichtige Weichen für die berufliche Integration und damit für das zukünftige Erwerbsleben gestellt.

Die Spannweite zwischen den befragten Ausbildungsberufen reicht von zwei Prozent bis 16 Prozent. Besonders häufig stellt sich die Frage nach Abbruch der Ausbildung bei den Friseur(inn)en (16 %) und den Einzelhandelskaufleuten (15 %). Beides sind Berufe mit traditionell hohen Lösungsquoten. Einen Gegenpol bilden die Energieelektroniker/ -innen sowie die Industriekaufleute: Mit zwei bzw. vier Prozent steht bei ihnen eine Vertragslösung nur selten zur Diskussion.

Darüber hinaus zeigt sich: Je besser die schulische Vorbildung der Auszubildenden, um so seltener denken sie an eine vorzeitige Lösung ihrer Ausbildung. So erwägen 14 Prozent der Auszubildenden mit Hauptschulniveau einen Abbruch, bei den Abiturienten machen sich lediglich fünf Prozent darüber Gedanken. Der Hintergrund dürfte sein, dass die Entscheidungsspielräume bei der Wahl des Berufes und des Ausbildungsbetriebes für die Hauptschüler stärker eingeschränkt sind, häufig begrenzt auf Ausbildungsplätze mit geringerer systematischer Qualifizierung und restriktiveren Bedingungen (vgl. Grieger/ Hensge 1992). Die besser vorgebildeten Jugendlichen unterliegen geringeren Restriktionen, bekommen meist anspruchsvollere Aufgaben zugewiesen, können ihre Interessen besser artikulieren und erhalten dadurch letztendlich größere Aufmerksamkeit, Bestätigung und Zuwendung (vgl. Zielke 1998). Hierzu beispielhaft die Anmerkung eines Abiturienten auf dem Fragebogen: "Sehr gute Ausbildungsstätte, viel Rückmeldung mit Lob; gutes Arbeitsklima, sehr hohe Anforderungen (finde ich positiv); viel selbstständiges Arbeiten." Diese Faktoren sind es, die sich in besonderem Maße auf die Motivation und Ausbildungszufriedenheit auswirken und einen erheblichen Einfluss darauf haben, ob eine Ausbildung erfolgreich beendet oder vorzeitig gelöst wird (vgl. Jungkunz 1996). Von den Auszubildenden, [/S. 58:] die angeben, dass sie mit ihrer Ausbildung "sehr unzufrieden" sind, denken 60 Prozent ernsthaft an eine vorzeitige Vertragslösung. Im Abbruch der Ausbildung sehen sie sozusagen die letzte Konsequenz, diese unbefriedigende Situation zu beenden. Unter den "sehr zufriedenen" Auszubildenden stellen lediglich sechs Prozent solche Überlegungen an.

Gleichzeitig belegen die Angaben der Befragten, dass die Ausbildung nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Viele Auszubildenden bemühen sich, ihre Lehre trotz Schwierigkeiten zu beenden. Drei Viertel der "überwiegend unzufrieden" Auszubildenden denken nicht daran, vorzeitig aufzuhören. Selbst von denjenigen, die erhebliche Probleme haben und die ihre Ausbildung als "ganz unbefriedigend" erleben, geben immerhin noch 40 Prozent an, dass der Abbruch für sie keine Alternative bedeutet: "Dass wir wenigstens eine Ausbildung haben! Deshalb ziehen wir das ja durch. Ich könnte glatt aufhören!" (Gruppendiskussion mit Arzthelferinnen im dritten Lehrjahr). Die Zurückhaltung vieler Auszubildender, trotz unbefriedigender Ausbildungssituation auszuharren und die Ausbildung erfolgreich zu beenden, deutet auf die hohe Wertschätzung eines Berufsabschlusses bei den Jugendlichen hin (vgl. Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.) 1997). Außerdem kann dies als Indiz dafür gewertet werden, dass die Auszubildenden ihre beruflichen Chancen nach dem Abbruch eher negativ einschätzen bzw. keine bessere Alternative zu ihrer, wenn auch unbefriedigenden, Ausbildung sehen.

Auszubildende, die einen Abbruch der Ausbildung erwägen, machen dafür in erster Linie Schwierigkeiten mit Ausbildern und Vorgesetzten verantwortlich (44 %). Frauen nennen diese Faktoren häufiger. Überdurchschnittlich oft wird diese Begründung von Auszubildenden in mittleren und kleineren Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten genannt.

Von entscheidender Bedeutung zeigt sich dieses Problem bei angehenden Arzthelferinnen, die überwiegend in kleinen Praxen eng mit der Sprechstundenhelferin oder dem Arzt zusammenarbeiten müssen. Für 80 Prozent der potenziellen Abbrecherinnen in diesem Beruf zählt das schlechte Verhältnis zum/ zur Vorgesetzten als Grund für ihre Abbruchüberlegungen (Hecker 1999). Auch rund zwei Drittel der Bürokaufleute in Kleinbetrieben machen das soziale Klima zwischen Auszubildenden und Vorgesetzten für ihre Überlegung verantwortlich, ihr Ausbildungsverhältnis zu kündigen.

Gerade in kleineren Betrieben, wo man sich nicht aus dem Wege gehen kann, kommt es auf eine möglichst reibungslose und konfliktfreie Zusammenarbeit an. So positiv es sein kann, wenn eine Art familiäres Vertrauensverhältnis zwischen Ausbildern/ -innen und Auszubildenden besteht, in dem durchaus Konflikte ausgetragen und bereinigt werden, so schwierig wird es, wenn dieses Vertrauensverhältnis gestört ist. Oftmals bleibt den Auszubildenden dann nur die Kündigung. Anders sieht es in größeren oder Großbetrieben aus: Treten hier Schwierigkeiten mit Vorgesetzten/ Ausbildern auf, können sich die Jugendlichen auch an andere Bezugspersonen wenden, die in den Konflikten vermitteln oder zur Entschärfung beitragen können (Hecker 1989). So betonen in Großbetrieben (500 und mehr Beschäftigte) lediglich 31 Prozent der potenziellen Ausbildungsabbrecher Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten, aber 55 Prozent in Kleinbetrieben (unter 10 Beschäftigte). [/S. 59:]

Von älteren Auszubildenden, insbesondere den Abiturienten unter ihnen, werden negative Erfahrungen mit Ausbildern und Vorgesetzten ebenfalls verstärkt im Zusammenhang mit ihren Abbruchüberlegungen gebracht: So haben 50 Prozent der über 21-jährigen damit Probleme aber nur 37 Prozent der unter 18jährigen. Mit zunehmendem Alter und/ oder höherer Qualifikation verändert sich die Motivationsstruktur und Anspruchshaltung der Auszubildenden. Allerdings wird dies in vielen Betrieben noch nicht erkannt und damit auch keine entsprechenden erwachsenengerechte Konzepte und Umgangsformen in der Ausbildung entwickelt. Ein 22-jähriger Auszubildender drückt dies folgendermaßen aus: "Es könnten vor allem die Ausbilder ausgetauscht werden, da sie ungenügende pädagogische Fähigkeiten haben, charakterliche Schwäche vorweisen und ein Desinteresse an den Tag bringen, das an Faulheit grenzt."

Neben den betriebs-klimatischen Faktoren wird die falsche Berufswahl als wichtiger Grund für eine Vertragslösung von den Auszubildenden genannt. 42 Prozent der möglichen Ausbildungsabbrecher betonen, dass der Ausbildungsberuf nicht ihren Vorstellungen entspricht. Häufig ist dies ein Indiz für mangelnde Informationen über den (zum Teil unfreiwillig) gewählten Ausbildungsberuf. Meist stellt sich erst in der täglichen Ausbildungspraxis heraus, ob der Beruf den eigenen Vorstellungen und Neigungen entspricht (Feller 1995). Besonders schwer wiegt dieser Grund bei Industriemechanikern/ -innen (zwei Drittel). Aber auch Bank- und Industriekaufleute, die einen Abbruch erwägen, haben mit ihrer Ausbildung oftmals andere Vorstellungen verbunden. Entsprechend häufig nennen diese Auszubildenden auch andere Berufswünsche. Der Abbruch wird als Chance für eine berufliche Neuorientierung gesehen, zum Teil in Form einer fachschulischen bzw. hochschulischen Berufsqualifikation.

Finanzielle Aspekte sind für Abbruchüberlegungen ebenfalls von Bedeutung. Sie werden von einem Drittel der potenziellen Abbrecher genannt - insbesondere von Auszubildenden in Berufen mit niedrigeren Ausbildungsvergütungen wie z. B. Friseur/ -in (51 %) und Elektroinstallateur/ -in (46 %). In diese Überlegungen dürften, neben der Unzufriedenheit mit dem aktuellen Ausbildungsentgelt, möglicherweise auch die späteren Verdienstaussichten als Fachkraft einfließen. Bei einer geschlechtsspezifischen Betrachtung zeigt sich, dass die jungen Männer wesentlich häufiger finanzielle Gründe als Abbruchursache nennen. Finanzielle Motive spielen auch eine größere Rolle bei ausländischen Auszubildenden sowie besonders bei Auszubildenden in außerbetrieblichen Einrichtungen, bei Gruppen also mit einem in der Regel geringeren Ausbildungsentgelt. Ebenso dürften unsichere Berufsperspektiven, d. h. geringere Chancen für die Einmündung in ein späteres (ausbildungsadäquates) Arbeitsverhältnis eine Rolle spielen. Welche Bedeutung finanzielle Aspekte bei den abbruchgefährdeten Jugendlichen haben, lässt sich u. a. daran ablesen, dass in dieser Gruppe wesentlich mehr Jugendliche noch einer Nebentätigkeit nachgehen, um sich den Lebensunterhalt zu finanzieren, als bei Auszubildenden, die nicht an Abbruch denken.

Von ihrer Ausbildung überfordert fühlen sich 16 Prozent der potenziellen Ausbildungsabbrecher/ -innen. Dies ist ein Abbruchgrund, der verstärkt von Auszubildenden im dritten und vierten Ausbildungsjahr angegeben wird. Das Gefühl, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein, kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die Leistungsanforderungen im Verlauf der Ausbildung gestiegen sind. Zum anderen kann es dem zunehmenden Prüfungsdruck gegen Ende der Ausbildung geschuldet sein. Die Angst vor Misserfolg bei der Prüfung führt dann bei einem Teil der Auszubildenden dazu, dass sie bereits im Vorfeld die Ausbildung abbrechen oder zumindest entsprechende Überlegungen anstellen. Jugendliche mit niedrigerer schulischer Vorbildung tun sich schwerer, den Anforderungen der Berufsausbildung gerecht zu werden (vgl. Zielke 1998), ebenso ausländische Jugendliche. Gründe hierfür dürften vor allem in [/S. 60:] einer geringeren Sprachkompetenz und, damit oftmals einhergehend, in schulischen Defiziten zu suchen sein (vgl. Beer-Kern 1993).

Gesundheitliche Gründe veranlassen 15 Prozent zu Abbruchüberlegungen. Ein Grund, der tendenziell häufiger von Gas- und Wasserinstallateuren, Kraftfahrzeugmechanikern, Malern und Lackierern sowie Elektroinstallateuren angeführt wird. Hierbei handelt es sich vor allem um Berufe im gewerblich-technischen Bereich, bei denen von stärkeren körperlichen Arbeitsanforderungen und allergenen Belastungen ausgegangen werden kann.

Für weitere 15 Prozent sind private Gründe ausschlaggebend. Diese Motive werden öfter von Auszubildenden, die in der Regel mit den berufsinhaltlichen bzw. betrieblichen Rahmenbedingungen zufrieden sind, genannt. Eine enge Korrelation besteht bei dieser Gruppe allerdings auch mit finanziellen Aspekten. Zwischen den Geschlechtern liegen keine signifikanten Unterschiede vor.

Für viele Jugendliche, die ihrer derzeitigen Ausbildung den Rücken kehren wollen, würde dies ihren Angaben zufolge allerdings noch kein endgültiger Verzicht auf eine berufliche Bildung oder auf eine weitere schulische bzw. hochschulische Qualifizierung bedeuten. Vielmehr läuft der erwogene Ausbildungsabbruch auf eine Veränderung der beruflichen Orientierung hinaus: Knapp ein Drittel strebt eine Ausbildung in einem anderen Beruf an und zieht damit die Konsequenzen aus einer falschen Berufswahl. Weitere 12 Prozent planen einen so genannten "Abbruch nach oben" zur weiterführenden Qualifizierung außerhalb des dualen Systems. Sie sehen in einer schulischen bzw. hochschulischen Ausbildung eine Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen.

Der Wechsel in eine andere Ausbildung korreliert stark mit der Ausbildungsdauer und wird vor allem von Befragten im ersten Lehrjahr genannt (35 %). Aber auch ausländische Jugendliche versprechen sich verstärkt von einem Ausbildungswechsel bessere Berufschancen. Dies gilt für Auszubildende aus Großbetrieben (500 und mehr Beschäftigte) ebenso, wie für solche aus außer- und überbetrieblichen Einrichtungen. Insbesondere bei der letztgenannten Gruppe, bei der gut jede(r) Zweite mit Abbruchüberlegungen darüber nachdenkt, in einem anderen Beruf einen Neuanfang zu starten, dürfte der Wunsch nach Einmündung in eine reguläre betriebliche Ausbildung mit im Vordergrund stehen. Bei den Auszubildenden in Großbetrieben spricht vieles dafür, dass ein geplanter Berufswechsel sogar im gleichen Betrieb vollzogen werden kann.

Der Übergang in eine schulische bzw. hochschulische Ausbildung wird, entsprechend ihren schulischen Voraussetzungen, in erster Linie von Abiturienten (46 %) sowie Auszubildenden mit Fachhochschulreife (27 %) genannt. Diese höheren Bildungsaspirationen stehen vor allem für Bank- und Industriekaufleute sowie für Energieelektroniker - also Berufe mit bereits hohem Bildungsniveau der Auszubildenden - zur Diskussion. Die berufliche Umorientierung dient der weiterführenden Qualifizierung und damit der Optimierung von Arbeitsmarktchancen. Gleichzeitig wird mit dieser Option der Schritt in den beruflichen Alltag, der so genannte "Ernst des Lebens", auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Denn im Vergleich zu schulischen und hochschulischen Bildungsgängen ist die betriebliche Lehre eher als Einmündung in betriebliche Sozialstrukturen mit einem stärker sanktionierten Anpassungsdruck zu verstehen.

Lediglich jede(r) zehnte potenzielle Abbrecher erwägt den völligen Ausstieg aus der beruflichen Qualifizierung und möchte sofort eine (ungelernte) Arbeit aufnehmen. Die Angaben der Jugendlichen belegen hierbei einen engen Zusammenhang mit finanziellen Motiven. Die sofortige Arbeitsaufnahme wird vor allem von männlichen Jugendlichen in größeren [/S. 61:] Ausbildungsbetrieben angegeben und basiert möglicherweise auf der Annahme und Erfahrung, dass der Betrieb, auch ohne abgeschlossene Ausbildung, vielfältige Arbeitsmöglichkeiten bietet. Eine stärkere "drop-out"-Rate zeichnet sich bei Auszubildenden in außerbetrieblichen Einrichtungen ab: Knapp ein Viertel nennt die Arbeitsaufnahme als Grund für einen möglichen Abbruch. Es scheint, als versprächen sich diese Jugendlichen keine positiven Auswirkungen von einem qualifizierten Berufsabschluss auf ihre späteren Berufs- und Arbeitsmarktchancen, vermutlich sehen sie eher geringe Möglichkeiten, im erlernten Beruf etwas zu finden. Sie betrachten die außerbetriebliche Ausbildung eher als vergeudete Zeit bei geringem Einkommen.

Insgesamt zeigt die Vielzahl der genannten Gründe im Zusammenhang mit der Überlegung, die Ausbildung vorzeitig zu beenden, dass in der Regel nicht nur ein Motiv dafür geltend gemacht wird. Vielmehr handelt es sich hier um eine Vielzahl einander bedingender Gründe, die zu den Abbruchüberlegungen bei den Auszubildenden geführt haben (vgl. Hecker 1989). Damit bestätigen die Angaben der Auszubildenden auch Ergebnisse von Untersuchungen über vollzogene Ausbildungsabbrüche.

Nach vorliegenden Untersuchungsergebnissen orientiert sich der Ausbildungsabbruch in erster Linie am aktuell wahrgenommenen Ausbildungsgeschehen. Dabei spielen neben den zwischenmenschlichen, betriebsklimatischen Problemen auch die berufsinhaltliche Seite und die betrieblichen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle (vgl. Hensge 1984 und 1987). Neben den genannten Gründen für eine mögliche vorzeitige Lösung der Ausbildung sollen deshalb die betrieblichen Ausbildungsbedingungen und -erfahrungen der potenziellen Abbrecher mit denen der anderen Auszubildenden, die nicht an Abbruch denken verglichen werden. Ziel hierbei ist es, herauszuarbeiten, ob es in der Einschätzung des Ausbildungsgeschehens zu unterschiedlichen Bewertungen zwischen den beiden Gruppen kommt.

Das soziale Klima im Betrieb, besonders das Verhältnis zum Vorgesetzten bzw. zum Ausbilder ist ein maßgeblicher Indikator für Ausbildungszufriedenheit und Motivation und hat damit auch Auswirkungen auf die Bereitschaft, eine Ausbildung abzubrechen.

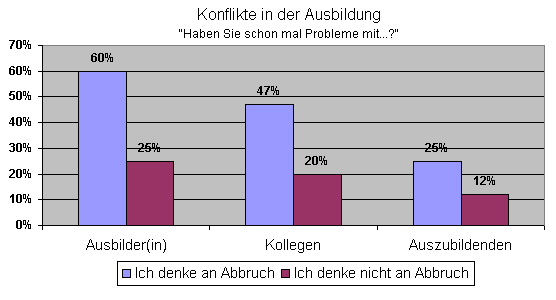

Nach einer Analyse des sozialen Kontextes bei den befragten Auszubildenden zeigt sich, dass von den abbruchgefährdeten Auszubildenden 60 Prozent "häufig oder manchmal" Probleme mit ihren Vorgesetzten/ Ausbildern haben, während dies lediglich von einem Viertel der Vergleichsgruppe angegeben wird. Auch mit Kollegen/ -innen haben sie mehr als doppelt so häufig Schwierigkeiten, als die Vergleichsgruppe. Das soziale Klima der Auszubildenden untereinander wird von den potenziellen Abbrechern ebenfalls doppelt so häufig als belastend empfunden als von der Vergleichsgruppe. [/S. 62:]

Quelle: BIBB Projekt 1.4001 "Ausbildung aus Sicht von Auszubildenden"

Wenn Schwierigkeiten mit Vorgesetzten/ Ausbildern auftreten, so wird vor allem das autoritäre Verhalten angeführt sowie die Nichteinhaltung von Regeln und Vorschriften, deretwegen es zu Auseinandersetzungen kommt. Hierzu beispielhaft einige Anmerkungen von Auszubildenden: "Das Lernziel interessiert die Ausbilder fast gar nicht. Hauptsache arbeiten! Am besten alles alleine machen ohne zu fragen! Perfekte Azubis! Habe selbst Ehrgeiz, deshalb gute Noten aber ansonsten herrscht Frust und Desinteresse durch ungerechte Behandlung." (Abiturient, 27 Jahre) oder "Ich fühle mich ausgenutzt von meinem Ausbilder. Wenn man mal etwas falsch gemacht hat, darf man gleich putzen." (Realschülerin, 19 Jahre). Für Probleme sowohl im Kollegenkreis als auch mit den anderen Auszubildenden wird überwiegend unsolidarisches Verhalten verantwortlich gemacht.

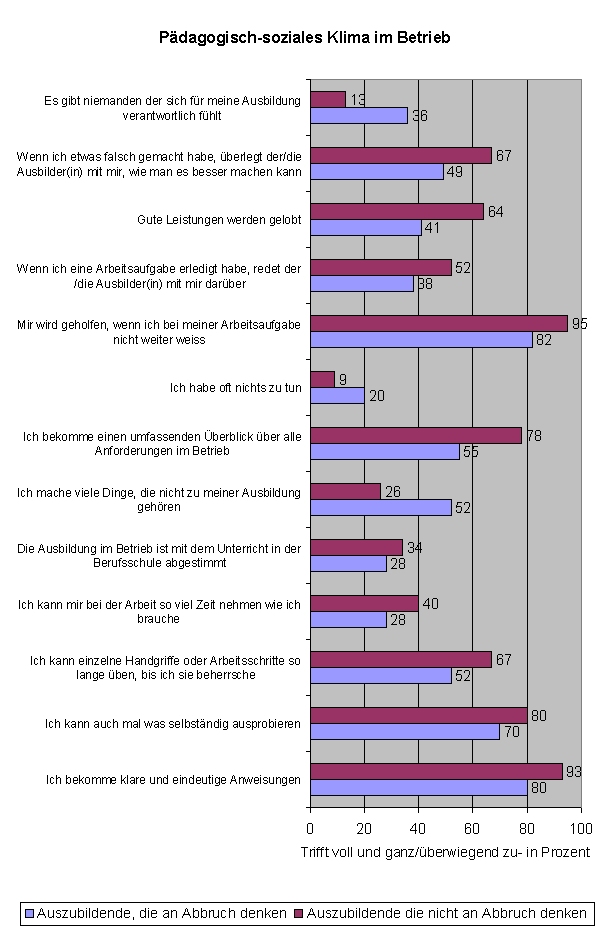

Auf die pädagogisch-soziale Gestaltung der Ausbildung bezogen schätzen die potenziellen Abbrecher alle erfragten Bereichen deutlich ungünstiger ein als die Vergleichsgruppe (siehe folgende Grafik). Besonders gravierend sind die Unterschiede in den auf den Arbeitsinhalt bezogenen Aussagen wie: "Verrichtung ausbildungsfremder Tätigkeiten" und Vermittlung eines "umfassenden Überblickes über alle beruflichen Anforderungen". Die potenziellen Abbrecher betonen doppelt so häufig wie die Vergleichsgruppe, dass sie manchmal auch Arbeiten verrichten müssen, die nicht zur Ausbildung gehörten, ein Aspekt, der die Jugendlichen besonders stört: "Es sollte eine Kontrolle geben, dass wirklich ausgebildet und nicht ausgebeutet wird. Zum Kaffeekochen, Müllentsorgen, Blumen gießen etc. brauche ich kein Abitur oder drei Jahre Ausbildung!" (Abiturientin, 21 Jahre) oder "Ich finde gut, dass ich die einzige Auszubildende bin, d. h. im Büro. Dadurch bekomme ich alles mit und muss zum größten Teil selbstständig arbeiten. Ich finde nicht gut, dass ich jetzt alle Putzarbeiten (spülen, Fenster putzen, Regale abwaschen, kehren, Ausstellungsraum putzen und Blumen gießen) machen muss, weil mein Chef unsere Putzfrau geschmissen hat und ich ja billiger bin." (Hauptschülerin, 19 Jahre)

Von den Auszubildenden, die nicht an einen Ausbildungsabbruch denken, sind 78 Prozent der Überzeugung, dass sie einen umfassenden Überblick über alle Anforderungen im Betrieb bekommen. Diese Einschätzung teilen aber nur 55 Prozent der potenziellen Abbrecher. "Ich bin seit 7 Monaten 'in Spüle'. Wenn ich etwas anderes mache, ist es Kartoffeln schälen, Salat putzen, Frühstücksvorbereitung oder ab und zu Kaffeegeschäft. So kann ich die Prüfung nie schaffen. Man lernt nichts!" (Realschülerin, 19 Jahre) [/S. 63:]

Auch auf der Ebene der pädagogischen Betreuung fühlt sich diese Gruppe deutlich benachteiligt: Für gute Leistungen werden sie seltener gelobt als die Vergleichsgruppe (41 %, gegenüber 64 %). Außerdem gibt gut jede(r) dritte Auszubildende, die/ der sich mit dem Ausbildungsabbruch beschäftigt, an, dass es niemanden gebe, der sich für seine/ ihre Ausbildung richtig verantwortlich fühle (Vergleichsgruppe: 13 %). "Niemand fühlt sich im Betrieb verantwortlich für mich; jeder gibt mir eher Aufgaben, die überwiegend nicht zu meiner Ausbildung gehören: Die Schuld hierfür liegt beim Chef; der keinen Ausbilder bestimmt hat." (Abiturientin, 20 Jahre)

Wenn sie etwas falsch gemacht haben, erhalten sie seltener eine Rückmeldung durch die Ausbilder und Hinweise, wie man es besser machen könnte, als Auszubildende, die nicht an den Abbruch denken. Dieses Gefühl der unzureichenden Betreuung wird auch noch dadurch unterstrichen, dass die Ausbilder und Betreuer im Schnitt nur 55 Minuten am Tag für sie aufwenden; das sind 25 Minuten weniger als bei der Vergleichsgruppe. Sie haben darüber hinaus seltener die Gelegenheit einzelne Arbeitsschritte und Handgriffe einzuüben bzw. auch mal etwas selbstständig auszuprobieren.

Die abbruchgefährdeten Auszubildenden erhalten seltener eine systematische und planmäßige Ausbildung. Lediglich 32 Prozent betonen, dass sich ihre Ausbildung "voll und ganz" bzw. "weitgehend" am Ausbildungsplan orientiert, gegenüber 55 Prozent bei der Vergleichsgruppe. Sie haben außerdem seltener die Möglichkeit berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten in der Ausbildung zu erwerben, insbesondere auf dem Gebiet moderner Techniken und Organisationsformen. Lediglich beim Kundenumgang und im Bereich Entsorgung und Umweltschutz liegen sie vorne. Nach Einschätzung der potenziellen Abbrecher misst man in ihrem Betrieb den (erfragten) Sozial- und Fachkompetenzen einen geringeren Wert bei als bei der Vergleichsgruppe. Weniger Wert wird bei ihnen vor allem auf Team- und Gruppenarbeit, auf Fremdsprachenkenntnisse, auf Selbstständigkeit und Eigeninitiative sowie auf die Entwicklung eigener Ideen gelegt.

Bei den betrieblichen Unterweisungsformen zeigt sich, dass die unzufriedenen Auszubildenden etwas häufiger noch nach der traditionellen Methode "Zuschauen und Nachmachen" ausgebildet werden, bei über 50 Prozent steht jedoch die selbstständige und eigenverantwortliche Bearbeitung von Arbeitsaufträgen im Vordergrund. Ähnlich wie die Vergleichsgruppe betonen rund 70 Prozent der potenziellen Abbrecher, dass sie in ihrem Ausbildungsalltag auch Tätigkeiten verrichten, die sie "genau so gut und schnell ausführen wie eine Fachkraft". Vor diesem Hintergrund ist u. a. die negative Einschätzung zu werten, wonach 75 Prozent ihre Ausbildungsvergütung, gemessen an ihren Leistungen, als zu niedrig einstufen. Bei der Vergleichsgruppe sind es 62 Prozent. Die größere Unzufriedenheit der potenziellen Abbrecher mit ihrer Vergütung dürfte verstärkt auch darauf zurückzuführen sein, dass sie, wie bereits dargestellt, wesentlich häufiger aus Berufen kommen, in denen niedrigere Ausbildungsvergütungen bezahlt werden. "Es macht Spaß! Nur viel zu wenig Vergütung. Wir arbeiten genauso viel wie Gesellen und haben zusätzlich noch viele Kosten wegen der Ausbildung (z. B. Tickets, Lernmaterial, Schulmaterial)." (Realschülerin, 17 Jahre)

Insgesamt wird deutlich, dass der betriebliche Background bei denjenigen Auszubildenden, die an den Abbruch ihrer Ausbildung denken, sich deutlich ungünstiger darstellt als bei der Vergleichsgruppe. Sowohl was die sozialen und zwischenmenschlichen Aspekte, aber auch betriebliche Rahmenbedingungen und Qualität der Ausbildung selbst anbelangt, fühlt sich diese Gruppe mit erheblich mehr Mängeln und Problemen konfrontiert, die das Ausbildungsverhältnis belasten. [/S. 64:]

[/S. 65:]

Der Eintritt der jungen Menschen in die Arbeitswelt gerät häufig zum Fehlstart: Trotz angespannter Ausbildungsstellensituation beendet immer noch knapp ein Viertel aller Auszubildenden vorzeitig die Ausbildung. Selbst wenn es sich bei den Vertragslösungen in der Mehrzahl um einen Betriebs- bzw. Berufswechsel oder einen Übergang in andere Bildungswege und damit um eine berufliche Umorientierung handelt, haftet dem Abbruch das Stigma des Scheiterns an. Dem Abbruch geht in der Regel eine längere konfliktreiche, mit Unsicherheiten behaftete Phase voraus, die zu erheblichen Reibungsverlusten führt. Nicht selten wirkt sich dies negativ auf das Selbstbewusstsein der Jugendlichen aus, weil es als Scheitern erlebt wird, als Eingeständnis einer Fehlentscheidung. Insbesondere wenn die Vertragslösung von Seiten des Betriebes erfolgt, wird sie den Jugendlichen häufig als mangelnde Anpassungsleistung bzw. gar als Unfähigkeit angelastet. Besonders problematisch wird der vorzeitige Ausstieg dann, wenn die Ausbildung ersatzlos beendet, d. h. auf eine weitere Ausbildung verzichtet wird. Denn nach wie vor eröffnet der Abschluss einer Ausbildung im dualen System gute Chancen für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt.

Neben der subjektiven Bedeutung für die Jugendlichen sind aber auch die negativen Auswirkungen für den ausbildenden Betrieb beträchtlich. Insbesondere für kleinere Betriebe bedeutet ein Ausbildungsabbruch: aktuell meist nicht genutzte Ausbildungsressourcen, den Verlust von Arbeitskapazität und verlorenen Qualifizierungsaufwand, erheblicher zusätzlicher Aufwand, um einen neuen Auszubildenden zu suchen sowie evtl. spätere Engpässe beim Fachkräftenachwuchs. Sowohl im Interesse der Betriebe als auch der Auszubildenden muss deshalb verstärkt nach Wegen gesucht werden, um vorzeitige Vertragslösungen deutlich zu mindern.

In der Mehrzahl erfolgt die Zahl der Vertragslösungen auf Veranlassung der Auszubildenden, die in der Regel gleich mehrere Gründe dafür geltend machen. Einer der Hauptgründe, die falsche Berufswahl, ließe sich sicherlich durch bessere Information und Beratung der Jugendlichen über den künftigen Beruf reduzieren. Neben der Berufsberatung der Arbeitsämter zählen hierzu mehr und bessere Berufsinformationen bereits in den allgemein bildenden Schulen, verstärktes Angebot an Praktika, um den Jugendlichen einen ersten Einblick in den Berufsalltag zu vermitteln, intensivere Beratung durch die Betriebe im Rahmen der Bewerbungsverfahren, in dem auch negative Aspekte der Ausbildung angesprochen werden müssen, sowie verstärkt Hinweise auf Eignung und erforderliche Kompetenzen.

Aber auch während der Ausbildung kann in den Betrieben einiges getan werden, um vorzeitige Vertragslösungen zu vermeiden. So werden von den befragten Auszubildenden in erster Linie das schlechte Klima zum Ausbilder/ Vorgesetzten für ihre Überlegungen, die Ausbildung abzubrechen geltend gemacht. Neben diesen gestörten Kommunikationsbeziehungen spricht vieles dafür, dass auch organisatorische und betriebliche Rahmenbedingungen die Abbruchüberlegungen beeinflussen. Dies zeigt auch die vergleichende Analyse zwischen den Auszubildenden, die sich mit dem Gedanken an einen Abbruch der Ausbildung beschäftigen und den anderen Auszubildenden, für die der Abbruch nicht zur Diskussion steht. Bei den potenziellen Abbrechern liegen deutlich ungünstigere Ausbildungsbedingungen vor, sowohl was die pädagogische und soziale Betreuung, aber auch was die berufsinhaltliche Seite anbelangt: Diese Auszubildenden werden häufiger mit ausbildungsfremden Tätigkeiten betraut; es wird Ihnen seltener die Möglichkeit zu selbstständigem Ausprobieren und Einüben von Arbeitsaufgaben geboten, gleichzeitig erhalten sie weniger Unterstützung und Betreuung im betrieblichen Lernprozess. Insgesamt fühlen sie sich ungenügend auf den Beruf vorbereitet. Ein Teil dieser Mängel ließe sich durch bessere pädagogische Vorbereitung und Qualifikation des Ausbildungspersonals beheben. Ein wichtiges Ziel wäre dabei neben der inhaltlichen Verbesserung der Ausbildungsqualität vor allem die Verbesserung des Ausbildungsklimas und die Intensivierung der individuellen Betreuung, um frühzeitig Probleme bei den Auszubildenden zu erkennen und Unterstützung und Hilfen anbieten zu können. Hier liegt es u. a. in der Verantwortung der zuständigen Kammern, im Rahmen ihrer Aufsichts- und Kontrollfunktion den Betrieben verstärkt Hilfestellungen anzubieten.

Alex, L.; Menk, A.; Schiemann, M. (1997): Vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen. In: BWP 4/1997.

Beer-Kern, D. (1993): Schulbildung junger Migranten. Berichte zur Beruflichen Bildung, Heft 166/1993 Berlin.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.)(2000): Berufsbildungsbericht 2000, Bonn.

Faßmann, H. (1998): Das Abbrecherproblem - die Probleme der Abbrecher. In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit - (ibv), Heft 34/1998.

Feller, G. (1995): Duale Ausbildung: Image und Realität. Eine Bestandsaufnahme aus Lernersicht. Materialien zur beruflichen Bildung, Bonn.

Grieger, D. (1981): Wer bricht ab? Berufsausbildungsabbrecher im Vergleich zu Jungarbeitern und Auszubildenden. Berichte zur beruflichen Bildung, Heft 38/1981, Berlin.

Grieger, D.; Hensge, K. (1992): Ausbildungsabbrüche - unvermeidbar? In: Berufsbildung, Heft 17/1992.

Hecker, U. (1989): Betriebliche Ausbildung: Berufszufriedenheit und Probleme. Eine bundesweite Repräsentativbefragung von Auszubildenden ab dem zweiten Lehrjahr. Berichte zur beruflichen Bildung, Heft 106/1989, Berlin.

Hecker, U. (1999): Arzthelferinnen in der Ausbildung - Erfahrungen und Einschätzungen. In: BWP 2/1999.

Hensge, K. (1984): Gründe und Folgen des Ausbildungsabbruchs. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Band 80, Heft 1/1984.

Hensge, K. (1987): Ausbildungsabbruch im Berufsverlauf - Eine berufsbiographische Studie. Berichte zur beruflichen Bildung, Heft 87/1987, Berlin.

Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.) (1997): Jugend' 97 - Zukunftsperspektiven, gesellschaftliches Engagement, politische Orientierungen. 12. Shell Jugendstudie. Opladen.

Jungkunz, D. (1996): Zufriedenheit von Auszubildenden mit ihrer Berufsausbildung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 92. Band, Heft 4/1996.

Puhlmann, A. (1994): Berufsausbildung - Lebensmuster ohne Wert? Zur Berufslosigkeit junger Erwachsener in den alten und neuen Bundesländern. In: Puhlmann, A.: Junge Erwachsene ohne Berufsausbildung. Lebenslagen, Berufsorientierungen und neue Qualifizierungsansätze. Tagungen und Expertengespräche zur beruflichen Bildung, Heft 20. Hrsg.: Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld.

Zielke, D. (1998): Die Ursachen des Ausbildungserfolgs aus Schülersicht. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 94. Band, Heft 3/1998.

Links

[1] http://www.bibb.de/