2. Themenkomplex "Demokratie" als Auswahlkriterium und Darstellungsbeispiel

Es erscheint vernünftig, die Vorstellung des fast unerschöpflichen Materials um ein einziges Thema zu bündeln, auch wenn dabei die Gesamtbetrachtung der Struktur von Geschichtsbewusstsein (und sogar der Bezug auf vergangene Geschehnisse) teilweise verloren geht. Dafür habe ich "Demokratie" gewählt, weil das Ausmaß demokratischer Hoffnungen und Überzeugungen sowie antidemokratischer Risiken und Gewohnheiten in Osteuropa und Ostmitteleuropa seit 1991 die Öffentlichkeit besonders interessiert. Ein Stichwort dieser Nachfrage lautet z. B. "Chancen zur Entwicklung von ,offener Gesellschaft' bzw. ,civil society'".

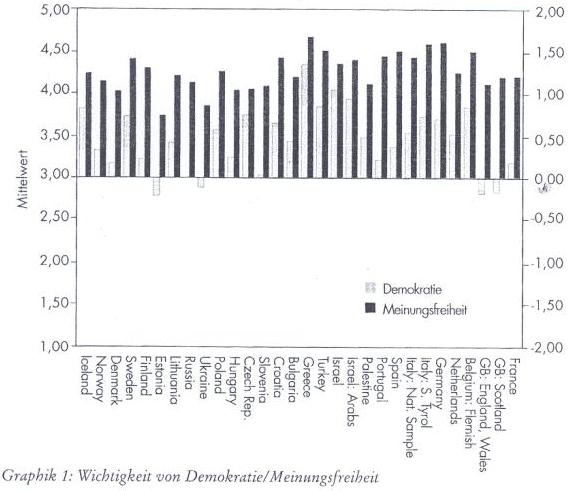

2.1. Wichtigkeit von "Demokratie"

Zu den Fragen des Fragebogens gehörte "Wie wichtig sind Dir die folgenden Dinge?" mit Einzelitems u.a. zu "Demokratie" und "Meinungsfreiheit für alle". Im gesamten Sample erhält Demokratie nur einen mittleren Stellenwert (MOverall = 3.46), weit hinter Meinungsfreiheit (MOverall = 4.27, vgl. Grafik 1) (9). Private Werte (Familie, Freunde, Hobbys) liegen weit höher - meist auch vor Meinungsfreiheit. Auch solidarische Werte (Frieden, Umweltschutz soziale Sicherheit, Hilfe für Arme Hilfe für die Dritte Welt) zählen weit mehr als Demokratie, im Mittel etwa so viel wie Meinungsfreiheit (z. B. Solidarität für Dritte Welt: MOverall = 3.72, Umweltschutz: MOverall = 4.39). Weniger wichtig als Demokratie sind nur "mein religiöser Glaube" (MOverall = 3.16) und "Europäische Zusammenarbeit" (MOverall = 3.13). Etwa auf gleicher Höhe befinden sich materielle Interessen "Geld und Wohlstand für mich selbst" (MOverall = 3.56), und ethnozentrische Werte, "mein Land" (MOverall = 3.84) und "meine ethnische Gruppe/Nationalität" (MOverall = 3.48).

Das ist ein erstaunliches und aufregendes Ergebnis auch wenn man das Alter der Jugendlichen bedenkt. Natürlich stehen bei ihnen persönliche Dinge im Vordergrund; es handelt sich ja noch nicht um politische Aktivbürger, sondern um Pubertierende. Das Vorwiegen privater Werte der Primärgruppe ist also naheliegend; weniger selbstverständlich ist das Übergewicht kollektiv-solidarischer Werte sekundärer Systeme (auch über große Entfernungen bis in die "Dritte Welt").

Offenkundig spiegeln die Jugendlichen hier kulturelle Selbstverständlichkeiten ihrer Umgebung, geben in diesem Sinne "sozial erwünschte Antworten". Wahrscheinlich hilft der Vergleich von "Demokratie" und "Meinungsfreiheit" weiter: Das scheinbar Konkretere [/S. 212:]

wird viel wichtiger genommen. Zugleich heißt das: Freiheitsrechte werden als selbstverständliches Konsumgut angenommen, nicht als zu gestaltende und zu verantwortende Aufgabe angesehen.

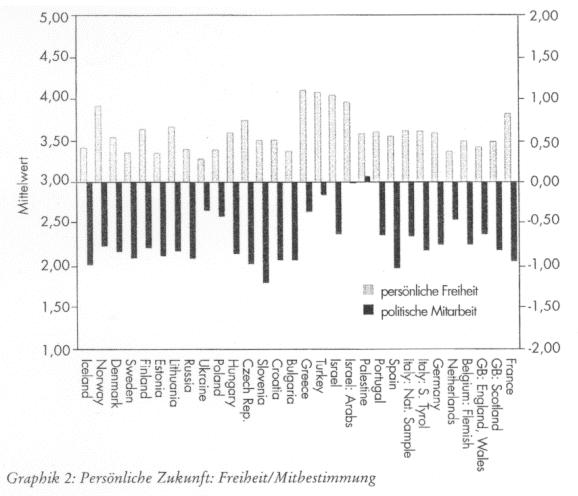

Diese These lässt sich leicht beweisen. In einer anderen Fragegruppe wurden die Jugendlichen gebeten, ihre persönlichen Erwartungen für die Zeit in vierzig Jahren anzugeben. Erneut liegen die kommunikativen (Familie, Freunde) und wirtschaftlichen (Beruf, Einkommen) Erwartungen weit vor den politischen Prognosen. Ein scharfer Gegensatz besteht zudem zwischen der künftigen Hinnahme von "persönlicher politischer Freiheit" (MOverall = 3.61) und der künftigen Teilnahme an "politischer Arbeit" (MOverall = 2.28). Der einmal krass positive, einmal krass negative Mittelwert spricht für sich (vgl. Grafik 2).

Einen entschiedenen Willen zur politischen Partizipation gibt es nicht, wohl aber einen intensiven Anspruch auf Selbstentfaltung und Glück. Das Selbstverwirklichungsverlangen reicht auch in die politische Sphäre hinein, weil es auf individualistische Freiheitsrechte angewiesen bleibt. Die Zweiteilung der persönlichen Erwartungen ("persönliche Freiheit" vor "politischer Teilhabe") bestätigt die Abstufung der Wichtigkeit ("Meinungsfreiheit" weit vor "Demokratie").

Wie steht es nun mit der länderspezifischen Verteilung? Die Bedeutung der Demokratie zeigt klare Minima (teilweise sogar im negativen Bereich) in mehreren "postsozialistischen", aber auch in einzelnen skandinavischen Ländern (Dänemark, Finnland), Großbritannien (beide Gruppen), Frankreich und Portugal (vgl. Grafik 1). Demgegenüber finden sich Maxima in Griechenland, Israel (beide Gruppen), Türkei, Belgien, Deutschland, Südtirol und in einzelnen skandinavischen Ländern. [/S. 213:]

Von den "postsozialistischen" Ländern haben nur Tschechien und Kroatien ernsthaft überdurchschnittliche Werte. Osteuropa hat also sehr niedrige, Ostmitteleuropa unterdurchschnittliche Werte, die man als beklemmend bezeichnen könnte, wenn sie nicht mit Großbritannien, Frankreich und den iberischen Ländern geteilt würden. Das Verteilungsmuster besteht auch nicht in einem einfachen Ost-West-Gegensatz (MOst = 3.08, MOstmittel = 3.47 gegen MSüdwest = 3.69, MNordwest = 3.42) (10), sondern einem Südwest-(Nord-)Ost-Gefälle. Bei der "Meinungsfreiheit" wiederholt sich das im großen und ganzen (MOst = 4.03, MOstmittel = 4.17 gegen MSüdwest = 4.53, MNordwest = 4.30) (11), aber es gibt Ausnahmen von der Parallelität; Tschechien liegt diesmal z. B. nicht besonders hoch, sondern eher besonders niedrig (vgl. Grafik 1).

Die Erwartung persönlicher politischer Freiheit in vierzig Jahren fällt ziemlich gleichmäßig hoch aus (vgl. Grafik 2). Ernsthafte Ausrutscher nach unten gibt es nur in Ost- und Ostmitteleuropa (Estland, Russland, Ukraine, Polen, Bulgarien), zudem vereinzelt im Nordwesten (Island, Schweden, Schottland). Herausragend hohe Werte stehen dem vor allem im ostmediterranen Raum (Griechenland, Türkei, beide Gruppen in Israel) gegenüber, außerdem noch in Frankreich und Norwegen. Was immer die Motive der Jugendlichen sind: Hier finden wir kaum ein Ost-West-Muster (MOst = 3.41, MOstmittel = 3.54 gegen MSüdwest = [/S. 214:] 3.73, MNordwest = 3.59), sondern eher einen (Nord-)Ost-Nahost-Gegensatz (MOst 3.41 und MNahost = 3.91). Schaut man nachträglich noch einmal auf die Wichtigkeit von "Demokratie", so ist genau dieser Gegensatz auch dort schon angelegt (MOst = 3.08 und MNahost = 3.80).

Die künftige Teilnahme an politischer Arbeit wird - wie erwähnt - überaus skeptisch eingeschätzt (vgl. Grafik 2). Ausnahmen gibt es genau in jenen östlichen Mittelmeerländern (Griechenland, Türkei, Israel, diesmal auch Palästina), die schon die persönliche Freiheit betont haben (MNahost = 2.78 und MOst = 2.20, MOstmittel = 2.15, MSüdwest = 2.34, MNordwest = 2.18). Die Ergänzung um Palästina liegt insofern nahe, als hier besondere Aufbau-Anstrengungen nötig sein werden. Aus dem allgemeinen Muster politischer Apathie stechen aber auch Polen und die Ukraine positiv hervor, während Slowenien, Spanien, Island und Tschechien besonders trostlose Mittelwerte zeigen.

Die Angaben über politisches Interesse bestätigen den Befund; das Gesamtmittel für politisches Interesse ist deutlich negativ (MOverall = 2.52), positive Ausnahmen gibt es nur in Palästina und im arabischen Israel. Zwischen politischem Interesse und politischem Mitbestimmungswunsch besteht tatsächlich ein nennenswerter Zusammenhang (12).

2.2. Erwartung von "Demokratie" und Erinnerung an "Demokratie"

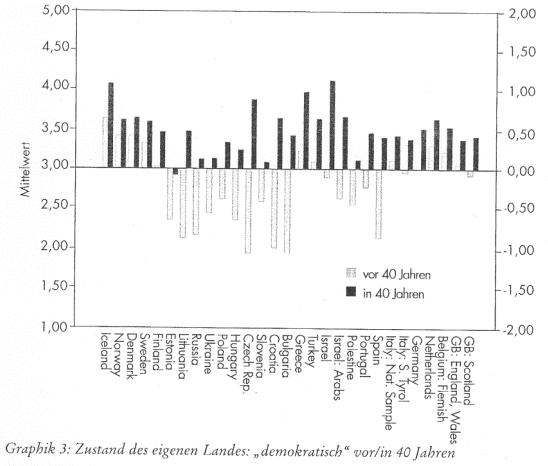

Das Material lässt sich durch Vergleich mit der Zukunft des eigenen Landes weiter auf Plausibilität und Konsistenz testen. Die Prognose für die Demokratie im eigenen Land in vierzig Jahren (d.h. um 2035) fällt eher bescheiden aus (MOverall = 3.50), wobei Osteuropa (außer Litauen) besonders niedrige Werte zeigt und auch Ostmitteleuropa (außer Tschechien und Kroatien) unterdurchschnittlich abschneidet (MOst = 3.21, MOstmittel = 3.46 gegen MSüdwest = 3.59, MNordwest = 3.60). Nur in Palästina ist man vergleichbar skeptisch hinsichtlich einer demokratischen Zukunft. Die positivsten Werte, d. h. den größten Optimismus legen die ostmittelmeerischen Länder (Griechenland, Türkei, Israel) an den Tag (MOst = 3.21, MNahost = 3.64), dazu Island. Nord-, West- und Westmitteleuropa bewegen sich ganz dicht am Gesamtmittel.

Völlig anders aber sieht die Einschätzung des eigenen Landes vor vierzig Jahren (also 1955) aus. Gegenüber der Zukunft ist das Gesamtmittel für "demokratisch" etwa drei Viertel Skalenpunkte niedriger (MOverall = 2.73). Das beruht auf durchweg deutlich negativen Mittelwerten aller 10 "postsozialistischen" Länder (vgl. Grafik 3). Es handelt sich um den maximalen gemessenen Ost-West-Unterschied (MOst = 2.19, MOstmittel = 2.29 gegen MSüdwest = 2.90, MNordwest = 3.22) und auch einen beachtlichen Abstand zum Nahen Osten (MNahost = 2.83). Polen und Slowenien geben noch die mildesten, Bulgarien und Tschechien die härtesten Urteile ab.

Auffälligerweise haben die skandinavischen Länder durchweg positive, die westeuropäischen Länder nur neutrale Werte. Offenbar ist langfristige Demokratie besonders im Norden Teil der kulturellen Selbstverständlichkeit, aber auch des Stolzes und der Identität. Ausgesprochen negative Werte gibt es in Spanien (Franco-Zeit), abgeschwächt in Portugal (Salazar-Zeit) und bei den beiden arabischen Gruppen.Anders ausgedrückt: In den länderspezifisch unterschiedlichen Einschätzungen der "Demokratie" vor vierzig Jahren steckt ein hoher Grad an empirischer historischer Triftigkeit - von mentaler Stimmigkeit in der heutigen Situation ganz abgesehen. Die Unterschiede sind enorm: Zwischen den Osteuropäern und den Nordeuropäern liegt mehr als ein Skalenpunkt (und mehr als eine Standardabweichung der Antworten); das ist ein sehr großer Effekt.[/S. 215:]

Aber auch die Ostmittel- und die Westmitteleuropäer sind noch beachtliche drei Viertel Skalenpunkte (oder fast zwei Drittel der Standardabweichung) entfernt.

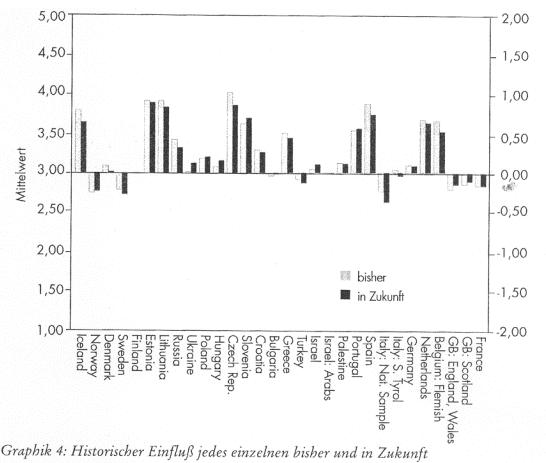

Einen anderen Zugriff auf die Bewertung von Demokratie in der Geschichte bieten die Fragen nach dem Gewicht bestimmter Faktoren oder Determinanten für Änderungen des menschlichen Lebens. Auch diesmal wurde sowohl nach der Entwicklung in der Vergangenheit und der in der nächsten Zukunft (von 40 Jahren) gefragt. Unter den 15 Angeboten standen für beide Zeitformen neben "Kriegen", "Revolutionen" und "Umweltkrisen" auch "jeder Mensch" sowie "soziale Bewegungen und soziale Konflikte" und "politische Reformen". Der Einfluss von "jedem Menschen" in der Vergangenheit wie in der Zukunft wurde besonders uneinheitlich eingeschätzt (jeweils größte Standardabweichung überhaupt!). Die Gesamtmittelwerte für "jeden" (MOverall = 3.26 und 3.23), die deutlich unter denen der meisten anderen Determinanten liegen, sagen daher ziemlich wenig.

Dagegen sind die nationalen Unterschiede sehr bezeichnend (vgl. Grafik 4). Die Kontraste gehen jeweils mitten durch die regionalen und systemspezifischen Ländergruppen: Isländer halten gegen die anderen Skandinavier viel von der Kraft der Individuen, Litauer und Esten gegen die anderen Osteuropäer, Tschechen und Slowenen gegen die anderen Ostmitteleuropäer, Griechen, Spanier und Portugiesen gegen die anderen Mediterranen und Belgier gegen die anderen Westeuropäer. Das bedeutet aber: Fast durchgehend (Spanien ist die einzige Ausnahme!) sind es die mit Abstand kleineren Länder, die dem "einzelnen" großen Einfluss zutrauen. Dieses Muster schlägt gegenüber den sonst so deutlichen Besonderheiten (Nord gegen Süd und Ost gegen West) weithin durch. [/S. 216:]

Die künftige Bedeutung jedes einzelnen ist der vergangenen überaus ähnlich. Kein Land entfernt sich ernsthaft von den Angaben für die Vergangenheit (13). Das heißt aber: Ein Wandel im Einfluss des einzelnen von der Vergangenheit zur Zukunft wird nicht ins Auge gefasst. Man hat daher den Eindruck einer ausgesprochen unhistorischen Konzeption von Demokratie bzw. Partizipation, d. h. ihrer fehlenden Verankerung in einer Entwicklung. Das hängt gewiss damit zusammen, dass die Jugendlichen nachweislich mit Fremdverstehen abweichender geschichtlicher Zustände nicht viel anfangen und heutige Ideal-Maßstäbe (z. B. Menschen- und Bürgerrechte) ziemlich undifferenziert an das Verhalten von Menschen aller Epochen anlegen.

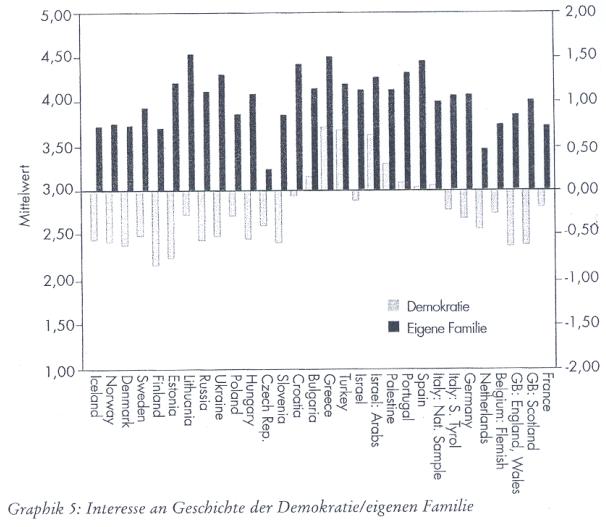

Eine gewisse Kontrolle des (absolut untergeordneten) Stellenwertes von "Demokratie" als historischem Thema und Motor lässt sich auch mittels der Frage nach den thematischen Interessen der Jugendlichen gewinnen (vgl. Grafik 5). Von elf Sektoren liegt "die Entwicklung der Demokratie" (MOverall = 2.80) im schwach negativen Bereich und eindeutig an letzter Stelle, etwa einen Skalenpunkt hinter der "Geschichte Deiner Familie" (MOverall = 4.02) oder "Abenteurern und großen Entdeckungen" (MOverall = 3.76), aber auch einen halben Skalenpunkt hinter "den Auswirkungen von Menschen auf ihre Umwelt" und "der Geschichte bestimmter Gegenstände (z. B. ... von Autos, von Kirchen, der Musik, des Sports)". [/S. 217:]

Das mit Abstand größte Interesse an der "Entwicklung der Demokratie" besteht in den ostmittelmeerischen Ländern (allerdings mit einem Einbruch in Israel); etwa neutrale Werte gibt es auch in Südeuropa (mit Kroatien und Bulgarien), während Osteuropa und Teile Ostmitteleuropas (Litauen und Tschechien wiederum mit Einschränkungen) sowie Nord- und Westeuropa ein vertieftes Desinteresse zeigen (vgl. Grafik 5). Der "postsozialistische" Bereich bleibt also hinter dem Westen kaum (MOst = 2.61, MOstmittel = 2.65 gegen MSüdwest = 3.20, MNordwest = 2.65), hinter dem Nahen Osten um so weiter zurück (MNahost = 3.32). Eine tiefe Kluft besteht auch zwischen dem reservierten ("kühlen") Norden und dem enthusiastischen ("heißen") Süden des westlichen, schon vor 1989 "marktwirtschaftlichen", Europa (MSüdwest = 3.20 und MNordwest = 2.65).

Nach den Kriterien der Wichtigkeit und des Interesses, der Erinnerung und der Erwartung bleibt Demokratie also für die Jugendlichen gleichermaßen untergeordnet - ganz im Gegensatz zu der herausragenden normativen Bedeutung, die Lehrerschaft (und Fachdidaktik) dem Gegenstand und seiner Internalisierung ausdrücklich zusprechen (Lehrziel MOverall = 4.18). Im großen und ganzen sind es auch stets dieselben Länder, die dabei einerseits mit besonderer Nichtachtung hervortreten oder die andererseits wenigstens verbale Zugeständnisse machen.

Ausführlich wurde weiterhin nach Urteilen über die osteuropäische Entwicklung seit 1985 gefragt. Die Antworten sind jedoch sehr vage (bei einzelnen Fragen kreuzen bis zu 51% das unentschiedene "teils-teils" an) - und überraschenderweise in Ost- und Westeuropa fast gleich, so auch beim Item "Demokratisierung der sowjetischen Gesellschaft" (MOst = 3.31, MOstmittel = 3.21 gegen MSüdwest = 3.43, MNordwest= 3.25). Insgesamt wird deutlich, dass [/S. 218:] den Jugendlichen von 1994/95 die Entwicklung 10 Jahre zuvor weder aus biografischer Erfahrung noch aus offizieller Überlieferung bekannt ist; auch das soziale Gedächtnis der Familien füllt die Lücke offenbar unzureichend.

Statt weitere (mögliche) Details zu präsentieren, ist eher danach zu fragen, was die Daten (ohnehin mehr politische Einstellungen als historische Vorstellungen betreffend) wirklich aussagen. Natürlich überlegt man, ob Angaben wie die vorgestellten irgendeine logische Konsistenz und politische Relevanz aufweisen. Aus der Forschung zur "öffentlichen Meinung" ist das aber eigentlich bereits bekannt: Die Aussagen sind soziale Wirklichkeit und insofern hoch bedeutsam, auch wenn sie vielfach widersprüchlich bleiben und Meinungen das Handeln keineswegs direkt und abschließend bestimmen. Das gilt selbst für Erwachsene, nicht nur für fünfzehnjährige Halbwüchsige wie in unserer Stichprobe.

In Deutschland haben Ende September 1996 etwa zwei Drittel der Menschen die einschneidenden Sparmaßnahmen der Regierung im Sozialbereich als überzogen und überflüssig abgelehnt. Gleichzeitig haben etwa zwei Drittel die Meinung vertreten, es müsse noch viel härter gespart werden. Weit über die Hälfte war zudem überzeugt, die Steuern müssten gesenkt werden (insbesondere der Spitzensteuersatz für die höchsten Einkommen). Das ist absolut widersinnig; aber man erkennt deutlich, in welchen Punkten Regierung und Opposition jeweils erfolgreich die "öffentliche Meinung" besetzt haben und beherrschen. Nur im Sinne solcher vager und fragwürdiger, aber gesellschaftstypischer und wichtiger Orientierungen vom Hörensagen sind unsere Daten und ihre Verteilung ernst zu nehmen.

2.3. Begriffe von "Demokratie"

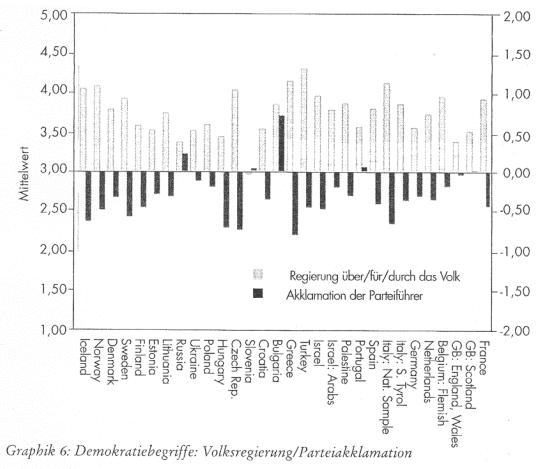

Damit können wir zu den Begriffen von Demokratie überwechseln, bei denen versucht wurde, auch einige historische Erfahrungen einzufangen. Im Gesamtmittel der Stichprobe werden alle positiven Aussagen über Demokratie vorsichtig bis lebhaft akzeptiert (MOverall ≈ 3.39), alle negativen Äußerungen schwach zurückgewiesen (MOverall ≈ 2.71, vgl. z. B. Grafik 6). Solche kritischen Aussagen waren die (theoretisch und empirisch teilweise durchaus triftigen) Feststellungen der bloßen Akklamation für Parteiführer (vgl. Grafik 6), der Lenkung durch die Reichen und Mächtigen und der Schwäche in Krisenzeiten. Die Anmahnung bisheriger Defizite von Demokratie (Wohlfahrts-Staat und Frauen-Gleichberechtigung) erhalten im Durchschnitt schwache Zustimmung (MOverall ≈ 3.40). Am positivsten kommen die Definitionen als "Regierung des Volkes über das Volk für das Volk und durch das Volk" (Lincoln) und als "Gesetzesherrschaft und Minderheitenschutz" weg (MOverall ≈ 3.60, vgl. Grafik 6), während historische Ableitungen aus dem alten Griechenland und einem langen "Prozess von Versuch und Irrtum" wenig Resonanz finden (MOverall ≈ 3.10).

Der Verweis auf die "Erbschaft des klassischen Griechenland" z. B. findet nur in Griechenland Gegenliebe. Der Hinweis auf lange und schmerzhafte geschichtliche Erfahrungen und Experimente wird im östlichen Mittelmeer (außer Griechenland), aber auch in Teilen Skandinaviens (Finnland, Island, Schweden), Ostmitteleuropas (Ungarn, Slowenien) und Osteuropas (Litauen, Estland) nur neutral (und insgesamt oft "unentschieden") betrachtet. Das gilt überraschenderweise auch für Deutschland (43 % "bin unentschieden"). Generell kann man wohl erneut eine geringe Historisierung des Demokratiekonzepts (und zugleich etwas illusionäre Vorstellungen) festhalten. Speziell muss man fragen, warum einerseits Länder mit einer alten, unproblematischen demokratischen Tradition, andererseits gerade Muster diskontinuierlicher Entwicklung (Deutschland, Ungarn, Slowenien) die Prozesshaftigkeit nicht erkennen und anerkennen.

Damit sind wir von den Gesamtmittelwerten zu den länderspezifischen Verteilungen übergegangen. Sie fallen teilweise recht abweichend aus. Die Lincoln-Formel z. B. (vgl. Grafik 6) [/S. 219:]

wird in Skandinavien weit stärker akzeptiert als in Osteuropa und Ostmitteleuropa (wo Tschechien erstaunlich weit nach oben und Slowenien erstaunlich weit nach unten abweicht). In Westeuropa wird Demokratie ebenso intensiv mit Lincolns Definition verknüpft wie in Skandinavien, nur dass (leider) Deutschland und Großbritannien auf den osteuropäischen Standard abrutschen (MOst = 3.54, MOstmittel = 3.53 gegen MSüdwest = 3.87, MNordwest = 3.72). Noch höher als in Skandinavien aber ist die Zustimmung im östlichen Mittelmeerraum (Griechenland, Türkei und Israel mit Palästina) (MNahost = 3.96). Das ist nun schon ein vertrautes Bild.

Die drei negativen Feststellungen werden - wie erwähnt - im Mittel abgelehnt. Es lohnt sich aber, solche Länder herauszusuchen, die im einen oder anderen Punkt neutral stehen oder zustimmen. Dass Demokratie bloße Akklamation für Parteiführer sei ("Stimmviehargument" und "realistische Demokratietheorie" im Sinne von Schaumpeter, vgl. Grafik 6) wird in Bulgarien fest behauptet, aber auch in einer Reihe anderer "postsozialistischer" Länder (Russland, Ukraine, Polen, Slowenien), in einigen westlichen Ländern (Portugal, Großbritannien, Belgien) und unter arabischen Israelis anerkannt (MOst = 3.04, MOstmittel = 2.62 gegen MSüdwest = 2.56, MNordwest = 2.64 und MNahost = 2.63). Gerade für Jugendliche ohne den Willen zu eigenem politischen Engagement (das Gesamtmittel für politisches Interesse ist deutlich negativ, MOverall = 2.52) müsste diese Feststellung an sich als empirisch korrekt gelten.

Die Kritik an der Demokratie als einer "schwachen Regierungsforen" mit fehlender Eignung für Krisenzeiten wird in Polen und Großbritannien zwar nicht geteilt, aber neutral [/S. 219:] eingeschätzt. Auch in anderen osteuropäischen (erneut außer Litauen!) und ostmitteleuropäischen Ländern (erneut außer Tschechien!) hat sie merklich höhere Werte als in Nord- und Westmitteleuropa (MOst = 2.78, MOstmittel = 2.69 gegen MSüdwest = 2.52 MNordwest = 2.63). Freilich ist man auch in den iberischen Ländern und den arabischen Stichproben etwas skeptischer (MNahost = 2.47). Im ganzen sind die Unterschiede nicht radikal; das Muster zeigt leise Anklänge an den ehemaligen Ost-West-Gegensatz, geht aber bei weitem nicht darin auf.

Dieses Bild wiederholt sich bei der Kennzeichnung: Demokratie sei "ein Vorwand, der die Tatsache verdeckt, dass die Reichen und Mächtigen in der Geschichte immer gewonnen haben". Energischen Widerstand gegen diese Formulierung gibt es nur im Ostmittelmeer (Griechenland, Türkei, Israel, auch Italien) (MNahost = 2.61) und in Tschechien und Litauen. Hier ist offenbar die Konnotation zu "Demokratie" am positivsten, da diese Länderkombination immer wieder auftaucht, obwohl es sich vermutlich nicht gerade um die wirklich basisdemokratischen Länder Europas handelt. Die höchsten (teilweise positiven) Werte werden in den britischen und iberischen Samples sowie in Ost- und Ostmitteleuropa erreicht (jedoch keinerlei Ost-West-Abstufung: MOst = 2.88, MOstmittel = 2.81 gegen MSüdwest = 2.75, MNordwest = 2.83). Auch das ist mittlerweile ein geläufiges Muster.

Aus den Items lassen sich zwei zuverlässige Konstrukte herstellen, nämlich "affirmative Konzepte von Demokratie" und "kritische Konzepte von Demokratie". Es überrascht nicht, daß Großbritannien, Iberien, Ost- und (teilweise) Ostmitteleuropa ziemlich hohe Werte an "Demokratiekritik" haben, die Ostmittelmeerländer sehr niedrige (MOst = 0.25, MNahost = -0.24, MSüdwest = -0.13). Zu diesen nicht-demokratiekritischen Gruppen gehören auch die tschechischen und (abgeschwächt) die litauischen Befragten.

Bei der "Demokratieaffirmation" stehen Bulgarien, Griechenland und Italien mit den höchsten Werten krass gegen Slowenien und Finnland, aber auch Russland, Palästina, Ungarn, Estland und Deutschland mit recht niedrigen. Hier handelt es sich nicht primär um ein Ost-West-Gefälle (MOst = -0.02, MOstmittel = -0.10 gegen MSüdwest = 0.30 MNordwest = -0.08), sondern eher um einen rhetorisch-pathetischen Demokratiebegriff des "heißen" Südens im Vergleich zum pragmatischeren und zurückhaltenderen "kühlen" Norden (MSüdwest = 0.30 und MNordwest = -0.08). Wahrscheinlich hat das mehr mit einem allgemeinen Phänomen "Enthusiasmus" versus "Reserviertheit" zu tun als mit dem besonderen Thema Demokratie.